だしの食材といえば、かつお節や昆布が一般的ですが、それだけではありません。そして、だしをとった後のかつお節などは処分してしまう方も多いはず。

「だしも頬張るおでん企画」は、肉類・魚介類・野菜からだしをとって、“だしを食材ごと食べましょう”というもので、だしとなる食材、練りもの、野菜と他1品の計4品で主役のおかずに仕立てます。

さて、vol.5のだしの食材は、「ワタリガニ」。料理家・渡辺あきこさんによるタイスキ風おでんと、時代小説作家・畠山健二さんのワタリガニ愛に秘めた思いを紹介します。

海鮮のうま味が効いたスープで肉や魚介類をいただく「タイスキ」はタイ国では正月にも食される人気の料理。なんと、タイスキの”スキ”は、日本料理の「すき焼き」に由来するものだとか。鍋調理の人気ランキングでトップを争う「すき焼き」と「おでん」のいいとこどりのこのメニュー、ビールによく合うので暑い夏にオススメです。

今月の頬張るだし:ワタリガニ

畠山健二 江戸期のワタリガニの話(イラスト:ふくだのぞみ)

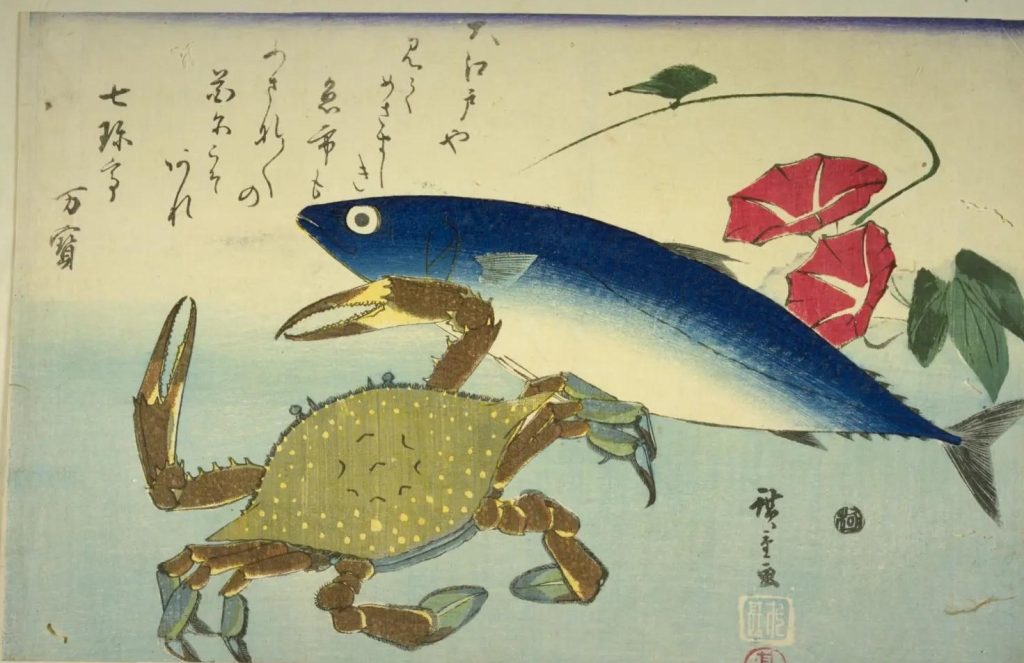

「大江戸や見てめざましき魚市もつき折々の花にこそあれ」

歌川広重の「広重魚づくし」にはこの歌と共にワタリガニが描かれている。江戸期には〝ガザミ〟とも呼ばれ塩水で茹でて食していたとか。

日本で四天王と呼ばれるカニは、ズワイガニ、タラバガニ、毛ガニ、花咲ガニ。私はやっぱり毛ガニですなあ。味噌のついた甲羅に熱い酒を注いで……。最高だ。

さて、ワタリ蟹は少し感覚が異なる。「中華料理でセイロの蓋を開いたとき」「鍋に原形で入っている」「味噌汁のお椀から足を出している」そんなイメージだ。

ワタリガニの特徴は旨味。茹でたり蒸したりすると、この旨味が濃縮されるのだ。サポートに適したカニなのかもしれない。こんなワタリガニをおでんに使わぬ手はない。内子がぎっしり詰まったメスなら、さらに美味しくなるはずだ。ワタリ蟹の名の由来は、夜に海を泳いで渡るからだとか。夜の繁華街を泳いで渡る私は、ワタリ男ってことか……。

国立国会図書館デジタルコレクション 「広重魚尽 (さば・かに・朝顔)」

おでん種としてのワタリガニ

紅ズワイガニのカニ爪をカニカマのちらしで包んだ風情あるおでん種「海の音」や、金沢おでんの名物「蟹面」と高級感あふれる種ものに対して、旨味の深いだしがとれるワタリガニは比較的リーズナブル。ワタリガニだしでさつま揚を煮ておでんを作ったが美味だった。

今月の4つの材料

ワタリガニ、無頭エビ、豆苗、さつま揚

タイスキ風 ワタリガニだしのおでん

材料(2人分)

作り方

- ワタリガニ(ぶつ切り):200g

- 無頭エビ:4尾

- さつま揚:2枚

- 豆苗:1パック

- 水:4カップ

- ナンプラー:大さじ1

- 酒:大さじ1

- ワタリガニはさっと熱湯で茹でてザルにあげて水気をきる。エビは洗って背ワタをとる。

- 鍋に水4カップ、酒、ワタリガニを入れて中火にかけ沸騰したら弱火にしアクをすくい15分煮る。

- さつま揚は熱湯をかけて油を抜き、半分に切る。豆苗は根を切って洗う。

- 2にナンプラー、さつま揚、エビを入れて5分煮る。豆苗を入れてさっと煮る。

- お好みでナンプラーソースをつける。

<ナンプラーソース>

ナンプラー:大さじ1

砂糖:大さじ1

水:大さじ3

赤唐辛子(輪切)少々

ワタリガニのアレンジレシピ

<フォー>

フォーを茹でてザルにあげる。

おでんの汁にナンプラーを足し味を増す。おでん種の エビは殻をむき半分にそぐ。おでん種のさつま揚は薄切りにする。パクチーは2センチ長さに切る。

器にフォーを入れ、スープをかけエビ、さつま揚、パクチーをのせる。

プロフィール

レシピ担当:渡辺あきこ(わたなべあきこ)

プロフィール

江戸の話担当:畠山健二(はたけやまけんじ)

プロフィール

イラスト担当:ふくだのぞみ